Carta de una desconocida II

Mi hijo murió la noche pasada. Volveré a estar sola una vez más si realmente sigo viviendo. Mañana, hombres extraños, indiferentes, vestidos de negro, traerán un féretro para el cuerpo de mi único hijo. Quizá también vengan algunos amigos con coronas

2. SEGUNDO TIEMPO

Mi hijo murió la noche pasada. Volveré a estar sola una vez más si realmente sigo viviendo. Mañana, hombres extraños, indiferentes, vestidos de negro, traerán un féretro para el cuerpo de mi único hijo. Quizá también vengan algunos amigos con coronas. Mas ¿de qué sirven las flores sobre un féretro? Me ofrecerán consuelo con frases triviales. ¡Palabras, palabras, palabras! ¿Qué ayuda pueden ofrecer las palabras? Todo cuanto sé es que voy a estar sola de nuevo. No hay nada más espantoso que estar sola rodeada de seres humanos.

Lo sé por experiencia. Lo comprendí durante aquellos dos años interminables que habité en Innsbruck, de los dieciséis a los dieciocho, rodeada de mi familia y sintiéndome como una prisionera. Mi padrastro, hombre tranquilo y taciturno, era muy amable conmigo. Mi madre accedía a todos mis caprichos, como si con ello quisiera atenuar una injusticia cometida. Los jóvenes de mi edad se hubieran sentido dichosos de gozar de mi amistad. Pero yo frenaba sus avances con enfado, tercamente. No quería ser feliz ni deseaba vivir contenta lejos de ti; por eso me encerré en un mundo melancólico, lleno de tormento y soledad. No quería llevar los trajes nuevos y alegres que me regalaban. Me negaba a asistir a los conciertos o al teatro y no tomaba parte en las animadas excursiones. Apenas salía de casa. ¿Puedes creer que en los dos años que viví en aquella pequeña ciudad no llegué a conocer más de doce calles?

Gozaba en el sufrimiento; renuncié a la sociedad y a todo placer, embriagándome con el deleite de la mortificación que de este modo añadía al dolor de no verte. Por lo demás, no hubiera permitido que nada me apartara de mi único anhelo: no vivir más que para ti. Sentada en casa, sola, hora tras hora, día tras día, no hacía más que pensar en ti, revolvía sin cesar en mi mente los cien queridos recuerdos, renovaba cada movimiento y cada espera y ensayaba esos episodios en el teatro de mi fantasía. La constante evocación de los años de mi infancia, desde el día en que apareciste en mi vida, ha fijado los detalles en mi memoria hasta tal punto, que puedo recordar cada minuto de aquellos años pasados con la misma precisión que si fuera ayer.

Mi vida seguía dependiendo de la tuya. Compré todos tus libros. Si en los periódicos se mencionaba tu nombre, el día era considerado festivo. ¿Podrías creerme si te dijera que de tanto leer tus libros me los sé de memoria, línea por línea? Si durante la noche alguien me despertara y me leyese una frase al azar, continuaría el relato sin equivocarme; incluso ahora podría hacerlo, después de trece años. Cualquiera de tus palabras era sagrada para mí. El mundo carecía de interés salvo en lo que a ti te concernía. Leía en los periódicos vieneses las reseñas de los conciertos y de los estrenos, y me preguntaba cuáles serían los que te podrían interesar. Cuando se hacía de noche te acompañaba mentalmente y me decía: "Ahora entra en el vestíbulo, ahora toma asiento". Tales eran mis imaginarias fantasías, que se repetían una y mil veces simplemente porque en una ocasión te vi en un concierto.

¿Por qué recordar ahora todas esas cosas? ¿Para qué referir la trágica desesperación de una niña abandonada? ¿Para qué decírtelo, si nunca has sabido nada de mi admiración o de mi pena? Pero ¿seguía siendo niña todavía? Tenía diecisiete, dieciocho años; en la calle, los jóvenes se volvían a mirarme, pero no conseguían sino ponerme de mal humor. Amar a alguien que no fueras tú, o simplemente imaginarlo, era algo de todo punto imposible, ya que el mero acto de ternura por parte de otro hombre me hubiera parecido un crimen. Mi amor seguía siendo tan inmenso como antes, pero, al crecer mi cuerpo y despertarse los sentidos, cambió de carácter, para convertirse en un amor más ardiente, inequívocamente en el amor de una mujer de verdad. Lo que había estado oculto a los ojos de la muchacha inocente, de la niña que había llamado a tu puerta, era ahora mi único anhelo. Quería ser enteramente tuya.

Quienes me trataban me creían reservada y tímida. Pero tenía un propósito inquebrantable. Todo mi ser estaba dirigido a un único fin: volver a Viena, volver a ti. Luché victoriosamente para conseguir mi objetivo, que tan incomprensible y desatinado parecía a los otros. Mi padrastro gozaba de una situación desahogada y me trataba como a una hija. Insistí, sin embargo, en que quería ganarme la vida por mí misma, y al fin logré que consintieran mi regreso a Viena como empleada en una casa de modas que pertenecía a un próximo pariente suyo.

¿Necesito decirte adónde me llevaron mis primeros pasos en aquella brumosa tarde de otoño cuando al fin, ¡al fin!, me encontré en Viena? Dejé mi equipaje en la consigna y tomé un tranvía. ¡Qué despacio avanzaba! Cada parada era un nuevo tormento para mí. Por último llegué a la casa. Mi corazón brincó de alegría cuando vi luz en tu ventana. La ciudad, que tan remota me había parecido, se llenó de vida de repente. Yo misma volvía a vivir, ahora que estaba de nuevo junto a ti, mi eterno sueño. Cuando ya no nos separaba nada más que el fino y brillante cristal, podía ignorar el hecho de que en realidad estaba tan lejos de tu mente como si nos hubieran separado montes, valles y ríos. Era suficiente que pudiera seguir mirando tu ventana. En ella brillaba una luz; aquélla era tu casa, tú estabas allí; aquello era mi mundo. Durante dos años había soñado con aquella hora, y al fin había llegado. Estuve frente a tu ventana toda aquella tarde cálida y brumosa, hasta que la luz se apagó. Entonces busqué mi propio domicilio.

Tarde tras tarde volví al mismo lugar. Trabajaba hasta las seis. El trabajo era pesado, pero me gustaba, ya que el movimiento de la sala de pruebas ocultaba el torbellino de mi corazón. Y al instante de cerrar ruidosamente las puertas, volaba hasta mi querido rincón. Verte de nuevo, encontrarme contigo tan sólo una vez, era todo cuanto deseaba, aunque lo fuera a distancia y me limitase a devorar tu rostro con la mirada. Al fin, después de una semana, te encontré. El encuentro me cogió por sorpresa. Estaba mirando la ventana cuando surgiste de improviso en la calle. Instantáneamente volví a ser niña otra vez, la niña de trece años. Mis mejillas se sonrojaron. A pesar del deseo enorme de contemplar tu rostro, bajé la cabeza involuntariamente y me apresuré a pasar como si me persiguieran. Inmediatamente después sentí haber huido como una colegiala, puesto que tenía conciencia de mis verdaderos deseos. Quería encontrarte; quería que me reconocieras después de todos aquellos años aburridos, que te dieras cuenta de mi presencia, que llegaras a amarme.

Pero durante largo tiempo no te fijaste en mí, no obstante permanecer frente a tu casa cada noche, incluso cuando nevaba o soplaba el crudo viento de los inviernos vieneses. A veces aguardaba en vano muchas horas. A menudo, cuando finalmente salías, lo hacías acompañado de amigos. Por dos veces te vi con una mujer, y el hecho de que al fin yo había despertado, de que mi sentimiento hacia ti era algo nuevo y diferente, me fue revelado por la súbita contracción de mi corazón al ver una mujer desconocida que iba familiarmente cogida de tu brazo. No era ninguna sorpresa para mí. Desde mi infancia recuerdo la gran cantidad de visitas femeninas que recibías; pero entonces aquella visión me produjo un definido dolor físico. Tuve una sensación mixta de enemistad y deseo cuando presencié aquella abierta manifestación de intimidad con otra mujer. Por una vez, estimulada por ese orgullo juvenil del que quizá nunca esté liberada, me abstuve de la visita habitual; pero ¡cuán vacía y horrible me pareció aquella tarde de reto y renuncia al mismo tiempo! Al día siguiente estaba, como siempre, ante tu ventana; esperando llena de humildad, como siempre he esperado frente a tu vida, oculta para mí.

Al fin llegó la hora en que te fijaste en mí. Te vi llegar desde cierta distancia y traté de reunir fuerzas pata evitar la consiguiente huida. Como si la suerte lo hubiera previsto, un carro muy cargado ocupaba la calzada, obstruyéndola, de forma que tuviste que pasar junto a mí. Involuntariamente, tus ojos encontraron mi rostro, e inmediatamente, a pesar de que apenas habías notado la atención de mi mirada, tu faz adquirió aquella expresión que solía mostrar al mirar a las mujeres. Este recuerdo me hirió como una corriente eléctrica (aquella mirada acariciadora y resuelta con la que años antes, siendo niña, se había despertado la mujer). Durante un segundo o dos, tus ojos me miraron, sin que yo pudiera desviar los míos; luego pasaste. Me latía el corazón con tal violencia que me vi obligada a detenerme, y cuando, movida por una curiosidad irresistible, volví la cabeza para verte, continuabas parado y seguías mirándome. El inquisitivo interés de tu expresión me convenció de que no me habías reconocido.

No me reconociste entonces, como nunca me has reconocido. ¿Cómo describir mi desengaño? Aquélla fue la primera de las decepciones, amor mío; la primera vez que soporté la persistente condición de mi destino: el que nunca me hayas reconocido; el que vaya a morir desconocida. ¡Ah!, ¿cómo hacerte comprender mi desengaño? Durante los años que viví en Innsbruck, nunca cesé de pensar en ti. La idea de nuestro próximo encuentro en Viena siempre estaba presente en mi pensamiento. Variaba según mi estado de ánimo, pasando de las más funestas a las más halagüeñas posibilidades. Había imaginado todas las variantes concebibles. En momentos de depresión me había parecido que me despreciarías, que me rechazarías por no ser de tu mundo o por importunarle, por ser fea, insignificante o presuntuosa. Había previsto mentalmente cualquier forma posible de abandono, frialdad o indiferencia. Pero nunca, en el paroxismo de la depresión, en la más clara evidencia de mi insignificancia, había podido sospechar la más horrible de las posibilidades: que nunca hubieras tenido conciencia de mi existencia.

Ahora comprendo (¡tú me lo has enseñado!) que el rostro de una niña o de una mujer es algo extremadamente variable para un hombre. Generalmente no es más que la visión de un momento que se desvanece tan rápidamente como la imagen reflejada en un espejo. Un hombre puede olvidar prontamente el rostro de una mujer porque la edad modifica los rasgos y porque en épocas diferentes los vestidos cambian su aspecto. La mujer adquiere resignación a medida que aumenta su experiencia. Pero yo, todavía una niña, era incapaz de comprender tu olvido. Mi mente había estado tan llena de ti desde el día que te vi, que me había forjado la ilusión de que tú, recíprocamente, a menudo pensabas en mí y me aguardabas. ¿Cómo hubiera podido seguir viviendo si hubiese sabido que no representaba nada para ti, que no ocupaba un lugar en tu memoria? Tu mirada de aquella noche, al mostrarme que por tu parte no existía el más leve lazo, por sutil que fuese, que uniera tu vida con la mía, significó mi primer contacto con la realidad, me trajo el primer aviso de mi destino.

No me reconociste. Dos días después, cuando nuestros caminos volvieron a cruzarse y me miraste con cierta intimidad, no reconociste a la niña que te amaba desde hacía tanto tiempo y en la que habías despertado su sentimiento de mujer; reconociste, simplemente, el rostro agradable de la jovencita de dieciocho años que habías encontrado dos días antes en el mismo sitio. Tu expresión denotaba una agradable sorpresa. Una sonrisa se dibujó en tus labios. Pasaste de largo como entonces, y como entonces detuviste tus pasos de repente. Yo temblaba, me regocijaba, deseaba a toda costa que me hablaras. Sentí que por primera vez tenía vida para ti. Yo también andaba despacio y no traté de huirte. De pronto oí tus pasos muy cerca. Sin volverme, comprendí que en seguida iba a oír tu amada voz dirigiéndose a mí directamente. Estaba casi paralizada por la expectación y mi corazón latía con tanta fuerza que temí sentir la necesidad de detenerme. Estabas a mi lado. Me saludaste cordialmente, como si fuéramos viejos amigos (a pesar de no reconocerme, aunque nunca has llegado a saber nada de mi vida). Tus maneras eran tan llanas y agradables que fui capaz de responderte sin ninguna vacilación. Caminamos a lo largo de la calle y me preguntaste si podíamos cenar juntos. Accedí. ¿Hay algo que yo hubiese podido negarte?

Cenamos en un pequeño restaurante. Probablemente lo habrás olvidado. Para ti debe de ser uno entre tantos. Y yo misma, ¿qué era para ti? Una entre centenares, una aventurera, un nuevo eslabón para tu cadena sin fin. ¿Qué sucedió aquella noche para que me recuerdes? Apenas hablé, porque me sentía tan inmensamente feliz de tenerte a mi lado y de oírte hablar, que no quería desperdiciar ni un momento con palabras o preguntas absurdas. No dejaré nunca de estarte agradecida por aquella hora, por tu manera de justificar mi ardiente admiración. Nunca olvidaré el tacto que desplegaste. No hubo ninguna demostración indebida de ternura ni caricias presurosas. No obstante, me trataste con una confianza tan cordial, tan familiar, desde el primer momento, que me habrías ganado aun en el supuesto de que mi ser no fuera tuyo desde siempre. ¿Podría hacerte comprender lo mucho que representaba para mí el hecho de que mis cinco años de espera infantil se vieran tan colmados?

Se fue haciendo tarde y salimos del restaurante. En la puerta me preguntaste si tenía prisa o si disponía todavía de cierto tiempo. ¿Cómo podía ocultarte que era tuya? Repuse que tenía mucho tiempo. Después de una momentánea vacilación, me dijiste si quería ir a tu casa para seguir charlando. "Encantada", repuse con presteza, delatando así, francamente mis sentimientos. No dejé de observar la sorpresa que te produjo la rapidez de mi consentimiento. No puedo asegurar si te sentiste vejado o complacido, pero lo que sí puedo decirte es que te sorprendiste. Hoy, por supuesto, comprendo tu asombro. Ahora sé que es usual en una mujer, aun en el caso de desear ardientemente el amor de un hombre, fingir disgusto, simular temor o indignación. Para obtener su consentimiento son necesarias súplicas vehementes, mentiras, juramentos y promesas. Sé que únicamente las profesionales del amor, las prostitutas, suelen responder a invitaciones de esa clase alegremente, con un consentimiento perfectamente franco, y acaso también las muchachas inocentes. ¿Cómo podías comprender que, en mi caso, el rápido asentimiento era el grito de un deseo eterno, el despertar de anhelos que habían persistido durante mil días y más?

En todo caso, mi actuación despertó tu interés; me había hecho interesante a tus ojos. Mientras paseábamos juntos sentí que tratabas de clasificarme a través de nuestra charla. Tu percepción, tu conocimiento profundo en toda la gama de las emociones humanas, te hacía comprender certeramente que te encontrabas ante alguien diferente; que aquella bonita y complaciente joven tenía un secreto. Tu curiosidad se había desvelado, y por tus discretas preguntas demostrabas el intento de averiguar mi misterio. Pero mis respuestas eran evasivas. Prefería aparecer como una tonta antes de desvelar mi secreto.

Subimos a tu piso. Perdóname, querido, por decirte que no puedes comprender cuánto significaba para mí subir aquellas escaleras contigo, cómo me embargaba la felicidad hasta casi sofocarme. Incluso ahora apenas puedo pensar en ello sin que las lágrimas pugnen por saltárseme, a pesar de que se han secado mis ojos.

Todo lo de aquella casa había quedado impreso en mi pasión; cada cosa era un símbolo de mi infancia y de mis deseos. Allí estaba la puerta donde mil veces había aguardado tu llegada; la escalera donde oía tus pasos y donde te vi por primera vez; la mirilla a través de la cual había observado tus idas y venidas; la escalera donde una vez me arrodillé; el sonido de la llave en la cerradura, que siempre había sido una señal para mí. Mi infancia y sus pasiones se hallaban encerradas en aquellos pocos palmos de terreno. Allí estaba toda mi vida y surgía ante mí como un huracán, cuando todo se estaba consumando, cuando iba contigo, contigo, a tu casa, a nuestra casa.

No olvides (mi manera de expresarme puede parecerte trivial, pero no encuentro palabras más adecuadas) que hasta tu puerta llegaba mi mundo real, el aburrido y monótono mundo de mi vida anterior. Ante aquella puerta empezaba el mágico mundo de mi imaginación infantil. El reino de Aladino. Piensa cómo, mil veces, mis ojos ardiendo habían estado fijos en aquella puerta por la que estaba pasando en aquel momento, mi cabeza como un torbellino, y tendrás una remota idea de lo que representaba aquel tremendo minuto.

Pasé toda la noche contigo. No podías imaginarte que anteriormente a ti ningún otro hombre hubiera visto mi cuerpo. ¿Cómo podías sospecharlo, si no había opuesto ninguna resistencia ni expresado ninguna vergüenza, por temor a traicionar mi secreto? Aquello te habría alarmado; no te preocupas más que por las cosas que discurren fácilmente, por lo que es leve, imponderable. Temes verte envuelto en cualquier otro destino. Te gusta ofrecerte libremente a todo el mundo, pero no hacer sacrificios. No me juzgues mal cuando te diga que me ofrecí a ti siendo doncella. No te estoy culpando de nada. No me atrajiste, no me desilusionaste ni tampoco me sedujiste. Me eché en tus brazos; salí al encuentro de mi destino. No te guardo más que agradecimiento por aquella noche. Cuando abrí los ojos en la oscuridad y te sentí a mi lado, imaginé que estaba en el cielo y la ausencia de las brillantes estrellas me sorprendió. Mientras dormías a mi lado, te oía respirar, sentía tu presencia. Estaba tan cerca de ti que derramé lágrimas de felicidad.

Me fui temprano, por la mañana. Tenía que irme al trabajo y además quería hacerlo antes de que llegara tu criado. Cuando ya estuve dispuesta para marcharme, me rodeaste con tus brazos y me miraste largamente. ¿Sería que un vago, borroso recuerdo se agitaba en tu mente o simplemente que mi radiante felicidad me hacía parecer hermosa? Me besaste en los labios, y cuando ya me iba preguntaste: "¿No quieres llevarte unas flores?". Había cuatro rosas blancas en el jarrón de cristal azul sobre tu escritorio (lo recordaba desde aquella ojeada fugaz de mi infancia), y me las diste. Las conservé muchos días y solía besarlas a menudo.

Antes de separarnos habíamos convenido un segundo encuentro. Volví a tu casa, y de nuevo estuvo todo lleno de encanto y maravilla. Me concediste aún una tercera noche. Después dijiste que tenías que abandonar Viena durante algún tiempo (¡oh, cómo detestaba tales viajes desde que era niña!), y me prometiste que sabría de ti tan pronto como estuvieras de regreso. No quise darte más que un apartado de correos y no te dije mi nombre. Guardé mi secreto. Una vez más me ofreciste algunas rosas al marcharme.

Día tras día, durante dos meses, me pregunté... No, no quiero describirte la angustia de aquella espera ni mi desesperación. No me quejo ni te reprocho nada en absoluto. Te quiero tal como eres, ardiente y olvidadizo, generoso e infiel. Te quiero tal como siempre has sido. Volviste mucho antes de aquellos dos meses. La luz en tus ventanas me lo indicó, pero no me escribiste. En mis últimas horas no tengo ni una línea escrita por tu mano, ni una línea de aquel a quien he dado mi vida entera. Esperé, esperé desesperadamente. No me llamaste, no me escribiste ni una palabra, ni una sola palabra.

Temas relacionados:

También te puede interesar

Opiniones de este contenido

Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.

No hay opiniones. Sé el primero en escribir.

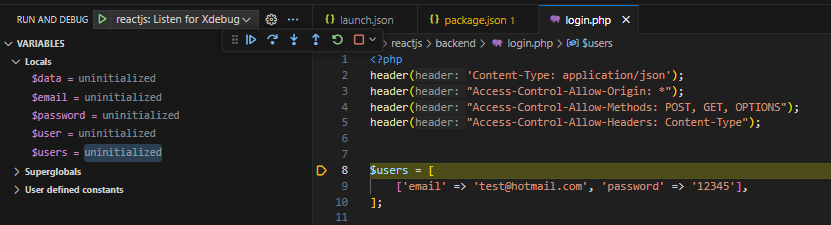

Depuración con Xdebug desde VSCode de código PHP en proyecto ReactJS

Cómo instalar Xdebug en XAMPP para depurar PHP en Visual Studio Code

El impacto de la inteligencia artificial en las artes y la creatividad humana.