Carta de una desconocida I

Más que una carta ordinaria era un manuscrito integrado por dos docenas de cuartillas, de letra apretada y desconocida, escritas apresuradamente por mano femenina. Instintivamente examinó de nuevo el sobre, por si venía en él una nota aclaratoria. Pero no la había; como no había, en el sobre ni en el largo texto, firma o dirección del remitente.

1. PRIMER TIEMPO

Tras unas breves vacaciones en la montaña, R., el famoso novelista, llegó a Viena a primera hora de la mañana, compró un periódico en la estación y, al fijarse en la fecha, recordó que era su cumpleaños. "¡Cuarenta y uno!", pensó súbitamente. No era feliz ni desgraciado al comprobarlo. Tomó un taxi y, tarareando, hojeó el periódico mientras se dirigía a su casa.

El criado le informó de las visitas y llamadas telefónicas habidas durante su ausencia. Un montón de cartas le esperaba encima de una bandeja. Mirándolo con indiferencia, abrió una o dos interesado por sus remitentes, pero dejó de lado, por el momento, un abultado sobre escrito con letra desconocida para él.

Cómodamente instalado en el sillón, bebió su té matinal, finalizó la lectura del periódico y leyó unas cuantas circulares. Después, encendiendo un cigarrillo, cogió de nuevo la última carta, la que había dejado para el final.

Más que una carta ordinaria era un manuscrito integrado por dos docenas de cuartillas, de letra apretada y desconocida, escritas apresuradamente por mano femenina. Instintivamente examinó de nuevo el sobre, por si venía en él una nota aclaratoria. Pero no la había; como no había, en el sobre ni en el largo texto, firma o dirección del remitente. "Extraño", pensó, y se dispuso a leer el manuscrito. Las primeras palabras decían, a manera de encabezamiento: "A ti, que nunca me has conocido". Estaba perplejo. ¿Iba aquello dirigido a él personalmente o a un ser imaginario? Con suma curiosidad reanudó la lectura:

"Mi hijo murió ayer. Durante tres días y tres noches estuve luchando con la muerte, tratando de salvar su frágil vida. Durante cuarenta horas consecutivas, mientras la fiebre abrasaba su pobre cuerpo, le velé al pie de su cama. Le puse compresas frías en la frente; día y noche, noche y día. Sostuve sus manitas inquietas. La tercera noche, mis fuerzas se quebraron. Se me cerraron los ojos sin darme cuenta y debí de dormir tres o cuatro horas en aquella dura silla. Mientras tanto, me lo arrebató la muerte. Y ahí yace mi pobre, mi querido pequeño, en su estrecha cama, tal como murió. Sólo sus ojos, sus inteligentes ojos oscuros, han sido cerrados; sus manos están cruzadas sobre el pecho, sobre su blanca camisa. Arden cuatro cirios, uno en cada esquina de la cama.

No me atrevo a mirarle, tengo miedo de moverme. Las llamas, al oscilar, hacen vagar sombras extrañas sobre su rostro y sus labios cerrados. Se diría que sus rasgos se animan y, por un momento, casi llego a imaginar que en realidad no está muerto, que va a despertar y a decirme con su clara voz algo adorablemente infantil.

Pero sé que está muerto; no quiero volver a mirarle, para no sentir, una vez más, esa loca esperanza y una vez más sufrir el desengaño. Mi hijo murió ayer, ahora lo sé. Ya no me queda nadie en el mundo más que tú; sólo tú, que no me conoces; tú, que vives alegre y despreocupadamente, jugando con los hombres y con las cosas. Sólo tú, que nunca me has conocido y a quien yo nunca he dejado de amar.

He encendido una quinta bujía y la he colocado en la mesa sobre la que te escribo. Lo hago porque no puedo continuar sola, junto a mi hijo muerto, sin abrir mi corazón a alguien; y ¿a quién debo hacerlo en esta hora terrible sino a ti, que has sido y sigues siendo todo para mí?

Quizá no sea capaz de expresarme con claridad. Quizá no seas tú capaz de comprenderme. Siento pesada la cabeza y me duele todo el cuerpo; debo de tener fiebre. La gripe epidémica está asolando este barrio y probablemente he sufrido el contagio. No lo sentiría si de este modo pudiese unirme a mi pequeño. A veces se me oscurece la vista, y acaso no pueda acabar esta carta. Pero voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Quiero, por esta primera y última vez, hablarte, amor mío, a ti que nunca me conociste.

Sólo deseo hablar contigo, ahora que puedo contártelo todo por primera vez. Quisiera que conocieras mi vida entera, mi vida que fue en todo momento tuya y de la que nunca has sabido nada. Pero sólo después de mi muerte llegarás a conocer mi secreto, cuando ya no quede nadie a quien debas responder; sólo en el caso de que esto que ahora sacude mis miembros con escalofríos signifique el fin, efectivamente, para mí. Si debo seguir viviendo, romperé esta carta y mantendré el silencio que hasta ahora he guardado. Si, por el contrario, llega a tus manos, sabrás que es una mujer muerta la que te está contando la historia de su vida; la historia de una vida que desde el primero hasta el último momento consciente fue tuya.

No tienes por qué asustarte de mis palabras. Una mujer muerta no necesita nada: ni amor, ni compasión, ni consuelo. Sólo he de pedirte que creas todo lo que mi dolor, que busca amparo en ti, me fuerza a revelarte. Cree mis palabras, ya que no te pido otra cosa: una madre no miente junto al lecho de muerte de su único hijo.

Voy a contarte mi vida entera, esta vida mía que no empieza, realmente, hasta el día en que te vi por primera vez. Todo lo anterior es lóbrego y confuso, el recuerdo de algo semejante a un sótano polvoriento con gentes y cosas grises y aburridas; un lugar que no hablaba a mi corazón.

Cuando apareciste en mi vida, tenía trece años y vivía en la casa donde hoy vives todavía, en la misma casa donde estás leyendo esta carta que es el último aliento de mi vida. Vivía en la misma planta, nuestra puerta enfrente de la tuya. Sin duda no te acuerdas ya de nosotras. Seguramente has olvidado hace tiempo a la pobre viuda de un contable, constantemente enlutada, y a su hija pálida y delgaducha.

Vivíamos muy calladamente, como ejemplares típicos de la burguesía modesta. No es probable que supieras nuestro nombre: no teníamos tarjeta en la puerta y nadie nos venía a ver. Además, ¡hace tanto tiempo! Quince o dieciséis años. Imposible que lo recuerdes, amor mío. Pero yo, ¡con cuánta pasión me acuerdo de cada detalle! Como si acabara de suceder, recuerdo el día, la hora en que oí hablar de ti por primera vez, en que por primera vez te vi. ¿Podría ser de otro modo, si entonces comenzó la vida para mí? Ten un poco de paciencia y déjame contártelo todo desde el principio. No te canses de escucharme durante tan breve espacio de tiempo, ya que yo no me he cansado de amarte durante toda mi vida.

Los inquilinos que ocuparon el piso antes que tú eran profundamente desagradables, soeces y malos; se peleaban constantemente. A pesar de ser ellos mismos muy pobres, nos odiaban por nuestra miseria y por la distancia que guardábamos respecto a ellos dada su plebeyez. El marido bebía con frecuencia y solía pegar a su mujer. A menudo nos despertaba en la noche el ruido de sillas volcadas y de vajilla rota. Una vez que había sido golpeada con más dureza que de costumbre, salió al rellano corriendo con los pelos revueltos, seguida de su marido, que continuó maltratándola hasta que acudieron los vecinos a la escalera y amenazaron con avisar a la policía.

Mi madre no quería nada con ellos, y desde el primer día me prohibió jugar con los niños, quienes aprovechaban cualquier ocasión que se les presentaba para descargar sobre mí todo el mal humor que les producía semejante negativa. Si me encontraban en la calle, me insultaban; cierto día me lanzaron una bola de nieve tan apretada que me produjo un corte en la frente. Todos los vecinos, por instinto, los detestaban, y todos respiramos con mayor libertad el día que se vieron obligados a abandonar la casa - creo que detuvieron al marido por robo.

Durante unos días se vio el letrero "Por alquilar" en la puerta principal. Más tarde fue retirado, y el portero nos informó de que el piso había sido alquilado por un escritor, soltero, que de seguro sería mucho más pacífico. Aquélla fue la primera vez que oí tu nombre.

Pocos días después se inició la limpieza total del piso, seguida prontamente por la llegada de pintores y decoradores. Por supuesto, hacían mucho ruido, pero mi madre estaba contenta porque, según decía, aquello era el fin del desorden.

No te vi durante el traslado. Tu criado, ese hombre pequeño y serio, de pelo gris y buenos modales, que demuestra claramente haber servido en casas grandes, vigilaba la instalación. Dirigíalo todo con aire de entendido y a todos nos impresionaba mucho. Un sirviente de tanta categoría era algo completamente nuevo en aquella casa de vecindad. Por lo demás, era en extremo cortés, si bien mantenía cierta distancia respecto a los demás criados. Trató a mi madre, desde el primer día, con mucho respeto, como a una dama, e incluso con nosotros, los chiquillos, se mostraba amable y deferente. Cuando en ocasiones pronunciaba tu nombre, lo hacía en forma tal que demostraba el respeto que hacia ti sentía y que sus sentimientos eran los de un fiel servidor. ¡Cuánto quería al bueno de Juan por eso y cuánto le envidiaba al mismo tiempo por su privilegio de verte constantemente y de poderte servir!

¿Sabes por qué te cuento todas estas tonterías, amor mío? Porque quiero que comprendas el poder que, desde un principio, tu personalidad llegó a ejercer sobre mí, sobre aquella chiquilla tímida y reservada. Ya antes de que te viera, un halo nimbaba tu persona. Estabas rodeado de una atmósfera de lujo, maravilla y misterio. La gente cuya vida es opaca se siente ávida de novedad. En aquella modesta casa de suburbio, todos esperábamos impacientes tu llegada. En mi caso, la curiosidad alcanzó un grado superlativo cuando una tarde, al volver del colegio, encontré ante la puerta la conductora que traía tus muebles.

Ya habían subido la mayor parte del mobiliario más pesado, y los mozos se ocupaban entonces de las piezas de menor tamaño. Me detuve en la puerta a contemplarlo con admiración. ¡Todo cuanto te pertenecía era tan distinto a lo que yo estaba acostumbrada! Idolos indios, esculturas italianas y grandes cuadros de brillantes colores.

Por último aparecieron los libros, tantos y tan bonitos como nunca hubiera podido imaginar. Estaban amontonados junto a la puerta. Tu criado los limpiaba cuidadosamente, uno a uno. Veía crecer la pila llena de curiosidad. Tu criado no me echó, pero tampoco me dio ánimos, y no me atreví a tocarlos, aunque deseaba ardientemente acariciar la suave piel de las encuadernaciones. Miré tímidamente algunos de los títulos. La mayoría estaban en francés o inglés o en lenguas de las que yo no sabía ni una palabra. Me hubiera gustado permanecer allí contemplándolos durante mucho rato, pero mi madre me llamó y tuve que entrar en casa.

Aunque todavía no te conocía, pensé en ti toda la noche. Yo no tenía más de una docena de libros, baratos y viejos. Los quería más que a nada en el mundo y los leía una y otra vez. Traté de imaginar entonces al hombre poseedor de tantos volúmenes, al hombre que había leído tanto, que sabía tantos idiomas, que era rico e ilustrado. La idea de tantos libros despertaba una especie de etérea veneración.

Traté a solas de verte mentalmente. Debías de ser viejo, con gafas y una larga barba blanca, algo así como nuestro profesor de geografía, pero mucho más amable, agraciado y cortés. No sé por qué estaba segura de que eras guapo, ya que al mismo tiempo te imaginaba casi como un anciano. Aquella noche, sin conocerte, soñé contigo por primera vez.

Te instalaste al día siguiente; pero, a pesar de haber estado pendiente todo el día, no logré verte. El fracaso inflamó mi curiosidad. Al fin, al tercer día, te vi. Me quedé verdaderamente sorprendida al contemplar cuán diferente eras del anciano que mi mente infantil había creado. Era un hombre mayor, simpático y con gafas el que yo había imaginado; tú llegaste con el mismo aspecto que tienes ahora, ya que eres de las pocas personas a las que el tiempo no mutila. Vestías un bonito traje gris de deporte y subiste la escalera de dos en dos, con esa naturalidad que caracteriza tus movimientos. Llevabas el sombrero en la mano, por lo que, con indescriptible sorpresa, pude ver tu rostro radiante y tu cabello juvenil. Tu figura, hermosa, esbelta y apuesta, fue un golpe para mí. Es extraño que yo pudiera descubrir en aquel primer momento eso que en ti nos sorprende continuamente. Descubrí que tú eras dos personas en una: que eras un joven ardiente e irreflexivo, amante del deporte y la aventura, y al mismo tiempo, en tu arte, un hombre altamente culto, que ha leído mucho y con un agudo sentido de la responsabilidad. Inconscientemente sorprendí lo que todos aquellos que frecuentan tu trato llegan a descubrir: que tienes dos vidas. Una de ellas, de todos conocida, es la vida abierta al mundo; la otra, alejada de ese mundo, únicamente tú la conoces plenamente. Yo, una niña de trece años, absorbida por el embrujo de tu atractivo, percibí al primer golpe de vista ese secreto de tu existencia, esa profunda separación de tus dos vidas. Y tal dualidad me atrajo poderosamente.

¿Puedes comprender ahora, amor mío, qué milagro, qué tentador enigma debiste parecerle a aquella niña? Allí estaba el hombre de quien todo el mundo hablaba con respeto porque escribía libros y porque era famoso en la buena sociedad, una sociedad extraña a la mía. De pronto se revelaba como un joven de veinticinco años, animoso e infantil. No necesito decirte que, a partir de aquel momento, en mi pequeño mundo eras tú lo único que me interesaba, que mi vida giraba alrededor de la tuya con la fidelidad propia de una niña de trece años.

Te vigilaba, observaba tus costumbres, la gente que te venía a ver, y todo ello aumentaba, en lugar de disminuir, mi interés por tu personalidad, ya que en la diversidad de tus visitantes se reflejaba la dualidad de tu naturaleza. Algunos de ellos eran jóvenes, estudiantes vestidos con descuido, camaradas de risa y diversión. Otros eran damas que venían en coche. Una vez vino a verte el director de la ópera - aquel gran hombre que, hasta entonces, no había visto más que de lejos y con la batuta en la mano -. Algunas jóvenes, estudiantes todavía de la Escuela de Comercio, se escurrían tímidamente por tu puerta. La mayor parte de tus visitas eran mujeres.

No reflexioné nunca sobre eso, ni siquiera cuando una mañana, al irme al colegio, vi salir de tu casa a una dama cubierta de espesos velos. No tenía más que trece años, y esa inmadurez propia de mi edad me impedía percibir que aquella curiosidad por cuanto a ti se refería era sinónimo de amor.

Pero recuerdo el día y la hora en que deliberadamente te entregué mi corazón. Había ido a dar un paseo con una compañera de colegio y estábamos charlando en la puerta. Llegó un coche. Te apeaste con esa manera impaciente y espontánea que nunca he cesado de admirar y te disponías a entrar. No sé qué impulso me obligó a abrirte la puerta, circunstancia que me puso en tu camino y que por poco nos hace tropezar. Me miraste de un modo cordial, dulce y envolvente, que era casi una caricia. Me sonreíste tiernamente - sí, ésa es la palabra: tiernamente - y dijiste, afable, casi en tono confidencial:

- Muchas gracias, señorita.

Eso fue todo, amor mío. Pero desde ese momento, desde el momento que me miraste tan tiernamente, te pertenecí. Más tarde, mucho más tarde, comprendí que ése era tu modo de mirar a todas las mujeres que se cruzaban en tu vida. Era una mirada acariciadora y resuelta; la mirada del seductor nato. Involuntariamente, mirabas de esa forma a todas las mujeres: la dependienta que te atendía, la camarera que te abría una puerta. No es que tú, conscientemente, desearas a todas aquellas mujeres; pero tu impulso hacia el otro sexo hacía que, involuntariamente, tu mirada fuera ardiente y acariciadora siempre que se posaba sobre una mujer.

A mis trece años no lo comprendí, y solamente experimenté la sensación de estar sumergida en fuego. Creí que tu ternura era solamente para mí, para mí únicamente; en aquel momento se despertó en mí la mujer que más tarde llegaría a ser, la mujer que sería tuya para siempre.

- ¿Quién es? - preguntó mi amiga.

De momento no pude contestar. Me resultaba imposible pronunciar tu nombre.

Se había convertido de pronto en algo sagrado, en mi secreto.

- ¡Oh, no es más que un vecino! - repuse ásperamente.

- Entonces, ¿por qué te sonrojas cuando te mira? - preguntó de nuevo la niña con la malicia de una criatura curiosa.

Me pareció que se burlaba de mí, que iba a descubrir mi secreto, y eso aumentó mi sonrojo. Fui deliberadamente antipática con ella:

- Tonta - dije enfadada. Sentía deseos de pegarle.

Se rió burlonamente hasta que las lágrimas se asomaron a mis ojos a causa de la rabia impotente que sentía. La dejé en la puerta y subí apresuradamente la escalera.

Desde entonces, desde aquella hora, siempre te he amado. Sé muy bien que estás acostumbrado a que las mujeres te lo digan. Pero estoy segura de que ninguna te ha amado tan servilmente, con una fidelidad tan acusada, con tanta devoción, como yo te amé y te amo. Nada puede igualar el amor oculto de una niña.

Es sumiso y sin esperanza, paciente y apasionado, algo que el amor de una mujer de verdad, llena de deseos y de exigencias, nunca puede ser. Nadie más que los niños abandonados es capaz de sentir una pasión semejante. Los otros pueden derramar sus sentimientos en la camaradería, disiparse en las charlas confidenciales. Han leído y oído mucho sobre el amor y saben que a todos llega. Se divierten con él como con un juguete, lo ostentan como el muchacho que fuma su primer cigarrillo.

Pero yo nunca había tenido un confidente; no me habían enseñado ni aconsejado; carecía de experiencia y era confiada. Acepté mi destino sin reserva. Todo cuanto me sucedía, todo cuanto me animaba, se concentraba en ti, en mis fantasías.

Mi padre había muerto hacía mucho tiempo. Mi madre no podía pensar más que en sus preocupaciones y en sus recuerdos, en la dificultad de hacer llegar a fin de mes su exigua pensión de viuda, y poco tenía en común con una niña en la difícil edad del crecimiento. Mis compañeras de colegio, más enteradas que yo y un poco pervertidas, no podían simpatizar conmigo por la frivolidad con que juzgaban mi concepto del amor. La conclusión fue que todo lo que de mí surgía, todo lo que en las otras muchachas de mi edad generalmente se diluye, se concentró en ti. Te convertiste en algo esencial (¿qué palabra expresaría mis sentimientos?). Te convertiste en algo tan esencial como mi propia vida. Nada existía si no se relacionaba contigo. Nada tenía sentido si no te concernía.

Tú lo cambiaste todo. Había pasado inadvertida en la escuela, sin que yo me tomara el menor interés. Entonces, de pronto, fui la primera. Leía un libro detrás de otro, hasta muy entrada la noche, porque sabía que eras un amante de los libros. Ante la sorpresa de mi madre, empecé, casi obstinadamente, a practicar el piano, porque supuse que te gustaba la música. Cosí y arreglé mis vestidos para hacerlos más presentables a tus ojos. Era un verdadero tormento el remiendo que ostentaba mi viejo delantal de colegio (aprovechado de una antigua bata de mi madre). Temía que lo advirtieras y me despreciases por ello, de modo que solía cubrirlo con la cartera de los libros cuando subía por la escalera. Me aterraba la idea de que pudieras ver semejante remiendo. ¡Qué tonta era! Si apenas me volviste a mirar...

No obstante, mis días pasaban esperándote y vigilándote. Teníamos en la puerta una mirilla y a través de ella podía ver la tuya. No te rías de mí, querido. Ni siquiera ahora me avergüenzo de las horas que pasé espiando a través de aquella mirilla. En el vestíbulo hacía mucho frío y también temía despertar las sospechas de mi madre. A pesar de ello, me mantuve en el puesto de observación durante largas tardes y en el curso de meses y años, con un libro en la mano y tensa como una cuerda de violín dispuesta a vibrar al impulso de tu proximidad.

Siempre estaba a tu lado y siempre dispuesta; pero tú ignorabas esa tensión, como ignorabas la del resorte de tu reloj, que fielmente, te señalaba las horas, acompañaba tus pasos con su tictac apenas perceptible y al que no otorgabas más que una rápida mirada, apenas un segundo entre millones.

Sabía todo lo tuyo, cuanto a ti se refería: tus costumbres, las corbatas que llevabas; conocía todos tus trajes. Pronto llegué a familiarizarme con tus visitantes habituales; y tenía mis simpatías y antipatías. Desde los trece a los dieciséis años, todas las horas de mi vida fueron tuyas. ¿Qué tonterías no llegué a cometer? Besaba la cerradura que habías tocado, recogía una colilla que acababas de tirar y la conservaba como algo sagrado porque tus labios la habían oprimido. Mil veces, al atardecer, con un pretexto u otro, salía a la calle para ver dónde tenías encendida la luz y poder así, con mayor precisión, situar tu invisible presencia. Durante las semanas que permanecías ausente (mi corazón parecía detenerse siempre que veía a Juan bajar tu maleta), mi vida carecía de sentido. Triste, mortalmente aburrida y de mal humor, vagaba sin saber qué hacer, tratando únicamente de evitar que mis húmedos ojos traicionaran ante mi madre tal desesperación.

Sé que todo cuanto estoy relatando aquí es una sarta de grotescos absurdos, producto de la fantasía de una niña extravagante. Debería estar avergonzada, pero no lo estoy. Nunca mi amor fue más puro ni más ardiente que en aquel tiempo. Podría contarte, durante horas y días enteros, cómo viví contigo a pesar de que apenas me conocías de vista. No es de extrañar que así fuera, ya que si nos encontrábamos en la escalera y no podía evitar el encuentro, pasaba a tu lado rápidamente y con la cabeza baja, temiendo encontrar tu ardiente mirada, con la misma prisa del que se lanza al agua antes de ser abrasado por una llama.

Durante horas, días, podría referirte cosas de aquellos años que has olvidado hace tiempo, desmenuzar el calendario de tu vida, pero no quiero cansarte con detalles. Unicamente quisiera explicarte un suceso que data de aquella época; la experiencia más espléndida de mi infancia. No debes reírte, ya que, por absurdo que te parezca, tuvo para mí una infinita significación.

Creo que era un domingo. Tú estabas en uno de tus frecuentes viajes, y el criado, después de haber sacudido las alfombras, las arrastraba penosamente por la puerta entreabierta. Eran demasiado pesadas para él y le pregunté, no sin antes haber vencido mi natural timidez, si quería que le ayudara. Me miró sorprendido, pero aceptó. ¿Cómo podrías comprender el respeto, la piadosa veneración que experimenté al entrar en tu casa, al ver tu mundo: el escritorio ante el cual solías sentarte (sobre él había un jarrón de cristal azul con flores), los cuadros, los libros? No pude echar más que una ojeada furtiva, a pesar de que el bondadoso Juan me había permitido ver más de lo que yo nunca hubiera osado pedir. Pero fue suficiente para absorber la atmósfera y proporcionar alimento fresco para mis ensueños infinitos.

Ese breve instante fue el más feliz de mi existencia. Querría explicártelo de forma que pudieras comprender cómo mi vida dependía de la tuya. Querría explicarte aquel minuto y también la hora terrible que le siguió. Como ya te he dicho, mis pensamientos, enteramente ocupados por ti, me habían dejado insensible a todo lo demás, incluso mi madre. No me preocupaba de lo que hacía ni de sus visitantes. Apenas si me di cuenta de que un señor mayor, un comerciante de Innsbruck, pariente lejano de mi madre, solía visitarnos con frecuencia y permanecía largo rato con nosotras. Me gustaba que se llevara a mi madre al teatro, porque así podía pensar en ti sin ser molestada y también podía mirar sin temor por la mirilla, que era mi distracción principal, mi única distracción. Un día mamá me llamó con cierta gravedad y me dijo que teníamos que hablar seriamente. Me puse pálida y mi corazón se contrajo. ¿Sospecharía algo? ¿Me habría delatado? Mi primer pensamiento fue para ti, para mi secreto, lo único que me unía a la vida. Pero también mi madre estaba desconcertada. Nunca me había besado, y en aquella ocasión lo hizo cariñosamente y repetidas veces. Me llevó al sofá y empezó a decirme entrecortadamente, y con la vergüenza pintada en su rostro, que su pariente, que era viudo, le había propuesto casarse y que, en gran parte pensando en mí, había aceptado. Palpité con ansiedad y, no teniendo en mi mente más que a ti, balbuceé:

- Nos quedaremos aquí, ¿verdad?

- No, nos vamos a Innsbruck, donde Fernando tiene una casa muy bonita.

No oí nada más. Todo parecía oscurecerse ante mi vista. Luego me enteré de que me había desmayado. Mi madre le contó a mi padrastro - que aguardaba tras la puerta - que mis manos se agitaron convulsivamente y mi cuerpo pesaba como un saco de plomo. No puedo explicarte lo que sucedió en los días siguientes; cómo yo, una criatura indefensa, luché vanamente contra los mayores. Incluso ahora, si pienso en ello, me tiembla la mano y apenas puedo escribir. Me era imposible revelar el verdadero motivo y, por lo mismo, mi oposición parecía una terquedad infantil.

Nadie me volvió a decir nada. Desde entonces, los preparativos se hicieron a mis espaldas. Aprovechaban las horas que pasaba en el colegio. Cada vez que volvía, alguno de los muebles había sido trasladado o vendido. Mi vida se deshacía. Finalmente, un día, cuando regresé para cenar, me encontré con el piso prácticamente vacío. En las desiertas habitaciones no quedaban más que baúles y paquetes y dos camas provisionales para mamá y para mí. Ibamos a dormir una noche más, para partir al día siguiente hacia Innsbruck.

En aquel último día comprendí, de repente, que a partir de aquel momento no podía ya vivir sin estar a tu lado. Eras toda mi vida. Es difícil decir lo que pensaba, si es que en aquella hora de desesperación era capaz de pensar algo. Mamá no estaba en casa. Tal como iba, con el delantal del colegio, me dirigí a tu puerta. Tenía los miembros rígidos y las articulaciones flojas; creía sufrir la atracción de un imán. Había pensado tirarme a tus pies y pedirte que me tomaras como criada o como esclava.

No puedo remediar el temor que siento al pensar que puedas reírte del apasionamiento de una chiquilla de quince años. Pero no te reirías, amor mío, si pudieras darte cuenta de cómo permanecí en el suelo helado, rígida por el temor, al tiempo que me sentía arrastrada por una fuerza enorme, y cómo mi brazo parecía elevarse a pesar mío. La lucha duró eternos y angustiosos segundos; por último tiré de la campanilla. Aquel agudo sonido resuena todavía en mis oídos. Siguió un largo silencio durante el cual mi corazón cesó de latir y la sangre se detuvo en mis venas mientras esperaba que vinieras.

Pero no viniste. Nadie acudió. Debías de haber salido aquella tarde, y Juan probablemente estaba también fuera. Con la extinguida nota de la campana resonando todavía en mis oídos, me retiré al piso vacío y me eché exhausta sobre un colchón, tan cansada por esos pocos pasos como si hubiera estado caminando durante horas sobre la nieve.

A pesar del cansancio, mi determinación era tan firme como antes: quería verte, hablarte, antes de que me separaran de ti. Puedo asegurarte que mi mente no albergaba ningún deseo impuro; todavía era inocente, quizá porque nunca había pensado en nada más que en ti. Sólo quería verte otra vez, sentirme a tu lado.

Durante toda aquella horrible noche te estuve aguardando, amor mío. Tan pronto como mi madre se hubo dormido, me deslicé al vestíbulo para no perder tu llegada. Era una noche muy fría de enero. Estaba cansada, me dolían los miembros y ya no quedaba ninguna silla donde poderme sentar; así pues, me eché en el suelo y allí permanecí estremecida por la corriente de aire que entraba por debajo de la puerta, apenas vestida, sin abrigo alguno. No quería evitar el frío, por temor a dormirme y no oír tu llegada. Me acometían calambres en la helada oscuridad, y una y otra vez tenía que levantarme para combatirlo. Pero esperé, esperé tu llegada como si mi vida dependiera de ella.

Al fin (debían de ser las dos o las tres de la madrugada) oí abrirse el portal y pasos en la escalera. Se desvaneció la sensación de frío y una oleada de calor me invadió. Abrí la puerta suavemente, con el deseo de salir, de echarme a tus pies..., no sé lo que habría hecho en mi locura. Los pasos se acercaban. Oscilaba la luz de un candil. Temblando sostenía el pestillo. ¿Serías tú el que subía?

Sí, eras tú, querido, pero no ibas solo. Oí una risa amable, el frufrú de un vestido de seda y tu voz, hablando quedo. Una mujer subía contigo...

No sé todavía como sobreviví a la angustia de aquella noche. A las ocho de la mañana siguiente se me llevaron a Innsbruck. Ya no me quedaban fuerzas para luchar.

Temas relacionados:

También te puede interesar

Opiniones de este contenido

Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.

No hay opiniones. Sé el primero en escribir.

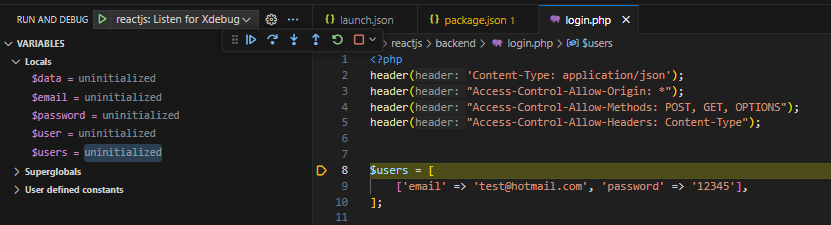

Depuración con Xdebug desde VSCode de código PHP en proyecto ReactJS

Cómo instalar Xdebug en XAMPP para depurar PHP en Visual Studio Code

El impacto de la inteligencia artificial en las artes y la creatividad humana.